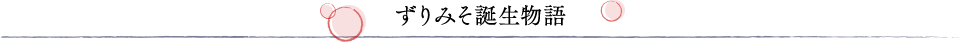

小園の祖母・キサコは宮崎県の国富町で生まれた。

明治生まれの人らしく、暮らしは質素、食べ物の多くを自給し、梅干や味噌も自分で作っていた。

夏休みに小園がキサコ宅を訪れると、必ず口にする料理があった。野菜のみそ漬け、いわゆる「漬け物」だ。

大きな木樽の味噌床には、キュウリやニンジン、ゴボウなどが漬け込まれていた。

顔を近づけると、味噌の甘い香りとともに、柑橘のさわやかな香りがした。

風味づけに柚子や生姜を一緒に漬け込んでいたのだ。

味噌が特別好きなわけではなかったが、祖母のつくる味噌漬けは大好きだった。

その後、父親の経営する会社を手伝うようになり、料理の世界とは離れることに。

料理の仕事は自分なりにやり切った感がある。

経営者の道を歩むことにも迷いはなかった。

ただある食べ物への思いが消えることなく、心の奥に残っていた。

それは幼少の頃、亡き祖母が作ってくれた、なつかしい「味噌漬け」を再現する、そして自分以外の誰かに伝えることであった。

「なつかしいなぁ、“ずり”やね。昔はよう食べたもんじゃ。アワビみたいな味がすっとよねぇ」

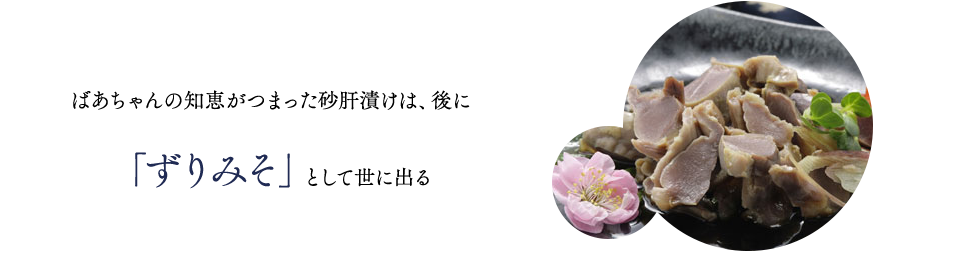

祭りの模擬店にて、試食用にこしらえた「鶏砂肝の味噌漬け」を立ち寄った年配の男性に食べてもらい、返ってきた言葉に小園秀和(現・ばあちゃん本舗代表)は手ごたえを感じていた。

食に興味があった小園は20代のとき、調理師としてホテルの洋食部門で働いていた。

そんなある日、祖母が見慣れぬ食べ物を味噌床から取り出し、まな板に切って並べた。

「ばあちゃん、これ何?」「“ずり”だよ。食べてごらん」

爪一片くらいの大きさに切られた、茶褐色の見慣れぬ物体。

鶏の内臓の一部「砂ずり」(砂肝)という。

口に運ぶと、プリプリと弾力があった。

同時に味噌の風味がふわっと口に広がった。

見た目は美味しそうとはいえない“ずり”がこれほどよい味がすることに小園は感動を覚えた。

「鶏一羽どこも捨てるところはないの。身も骨も中もぜんぶ食べられるとよ。手間をかければ余計にうまくなると」

「一億総グルメ時代」といわれる現代の日本。巷にはおいしい食べ物があふれている。スーパーやコンビニに並ぶ惣菜の何気ない一品が、驚くほど美味しく感じることがある。

日本の食品加工技術は世界一流、美味しく食べさせる術を知り尽くしている。消費者の舌も肥え、競争も激しいだけに完成度の高い商品だけが残っていくのだろう。

感心する一方で、ある種の疑問も抱いていた。

売れる商品づくりに走るあまり、香辛料など、刺激の多い味付けが増えていないだろうか。

また消費者の好みに左右され、作り手から食べ方を提案したり、創意工夫する努力に欠けているのではないかと。

豚のロースや鶏のモモが美味しいのはもちろんだが、内臓や皮など枝肉以外の部位も調理次第で美味しく食べられるものだ。

小園は決心した。温めていた「砂肝の味噌漬け」を商品化しよう。

地元の高城町商工会に相談すると、新商品開発を支援する制度があるという。

早速、募集元の全国商工会連合会へ問い合わせ、企画書を提出した。

「小規模事業者新事業全国展開支援事業」という制度だ。

企画書のタイトルは「肉のおつけもの産品開発プロジェクト」。

味噌と畜産物を組み合わせた新しい商品の提案である。

小園の熱意が通じ、企画は採択。

高城町商工会のメンバーらとともに試作品づくりを開始する。

商品化への道のりは、平坦なものではなかった。

祖母との記憶はあるものの、はっきりしたレシピはない。

いろいろなサンプルを作っては試食会と会議を開き、仲間や専門家の意見を仰いだ。

素材の下処理、ボイル時間、みその分量、衛生検査。製法や味をめぐってメンバーとはたびたび口論になった。そんななかで見えてきたことがあった。鶏の砂肝は内臓のなかでも歯ざわりがよく、クセのない素材であること。

クセがない分、いろんなアレンジが利く。

栄養的にみても、脂肪分が少なく低カロリー、胃液の分泌を促し、消化力を高める効果があるという。

小園は焼き鳥屋で食べる「砂肝の塩焼き」から一歩進んだ「ヘルシーで、おいしいつまみ」ができると予感した。

数ヶ月の試作期間を経て、砂肝の味噌漬けは、プレーンなタイプ(ずりみそ)、ポン酢味(ずりみそ・ゆずポン風味)、スモークをかけたもの(ずり燻)という、懐かしさとともに、現代的な感覚をともなった3つの味が完成した。

さらに砂肝の他、鶏・豚の内臓を味噌漬けしたサンプルを作るなかで、作品の一つ「豚タンの味噌づけ燻製」が良好な出来映えのため、これもラインアップに加えることにした。

鶏と豚の2種類、計4アイテムを携えて、高城町商工会は日本最大級の国際見本市「東京ギフトショー」へ出展する。

2007年2月のことだ。

2007年2月といえば、東国原知事が宮崎県知事に就任したばかりの頃で、日本中が宮崎に注目していた。

このブームが追い風になり、高城町商工会の展示ブースは連日盛況、さらに勢いに乗り、期間中に開催された食品部門のコンペティション「味と匠のふるさとギフトコンテスト」では数多くの作品の中から「豚タンの味噌づけ燻製」が準グランプリを獲得する。

後に「ブーブータン」と名がつけられるこの作品は、東京ギフトショーの受賞報告のため、小園ら商工会のメンバーが宮崎県庁を訪れたとき、東国原知事に名づけてもらったものだ。

「ほぉ、いけるねぇ」

試食に差し出したずりみそ・ブーブータンを口に入れ、知事から出たその一言を、小園は今も励みにしている。

「宮崎をどげんかせんといかん」は、流行語にもなった知事の言葉である。「ずりみそ・ブーブータン」を多くの人に食べてもらいたいと起業して数年、小園自身も「どげんかしたい」気持ちでやってきた。

「懐かしい味がする」「やさしい味だね」

販売に行った先で、購入者からこんな声を聞くことがある。

初めて食べる人が懐かしいと感じるのは、味に人々の郷愁を呼び覚ます何かがあるのだろう。

やさしいと感じるには、味噌中心の、刺激を抑えた味が評価されてのものだろうか。まだ頑張らなければとの思いが強くなる。

「どげんかせんといかん」は、必ずしも劇的に何かを変えたり、新しいことを始めるのではない。

自分の足もとにある素材を見直すこと、眠っている宝を掘り起こし、磨きをかけることである。

社のテーマに「味の温故知新」を掲げたのもそのためだ。

「手間をかけただけうまくなる」

キサコばあちゃんの教えを胸に「ずりみそ・ブーブータン」をもっと多くの人に知ってもらいたい、長く愛される食べ物に育てたいと小園は願っている。